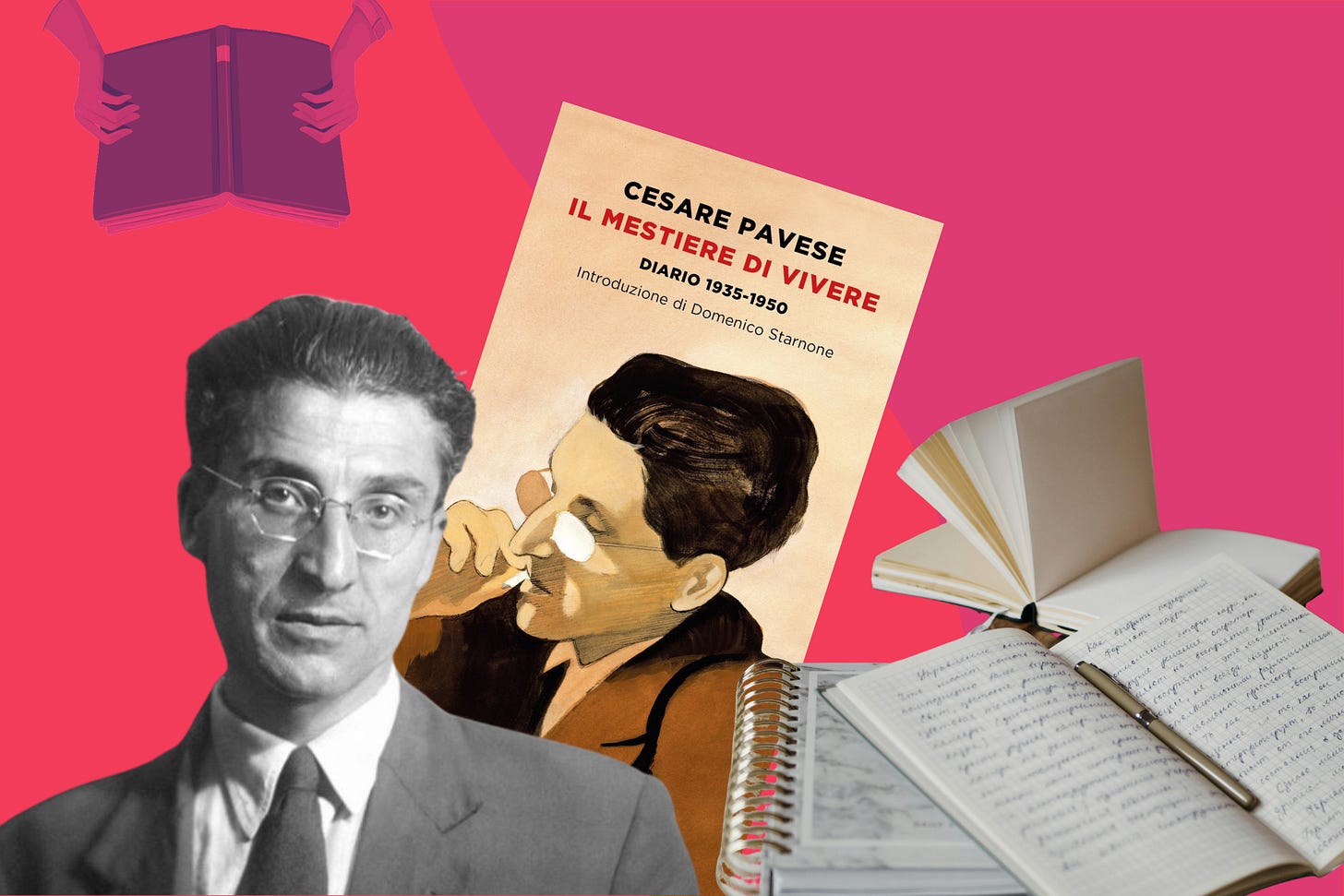

Ha senso leggere i diari? “Il mestiere di vivere” di Cesare Pavese – Mattoni Italiani Extra

L’analisi dell’autobiografia letteraria di uno dei più grandi scrittori italiani

Tutto il problema della vita è dunque questo: come rompere la propria solitudine, come comunicare con altri.

Quando si parla di journaling oggi, di diario quotidiano, le immagini che vengono evocate sono quelle di una forma estetizzante e anestetizzante del racconto di sé. Un diversivo per rilassarsi, un imbellettamento del reale, un ornamento che renda più originale e “bella” una realtà prosaica. Il perfezionamento dell’arte del lettering per annotare i nostri appuntamenti dal dentista non è forse un modo per romanticizzare una quotidianità banale?

C’è chi un diario non lo tiene neanche più e si affida ai ricordi immortalati negli scatti dei nostri feed di Instagram (il nostro vero pozzo della memoria) e rinuncia alla parola scritta, preferendole l’immagine. D’altra parte, anche chi avrebbe qualcosa da raccontare, gli artisti e gli scrittori, spesso cedono a prose di autofiction esasperante che rendono la lettura delle opere più vicino a un atto voyeuristico che a un esercizio intellettuale.

Questo ci porta a un interrogativo che da sempre accompagna la pubblicazione della diaristica: è etico leggere pensieri e riflessioni intime altrui? Che valore trarre dal semplice novero di giorni, mesi e anni esposti sotto forma di pensieri, fatti e minutaglie appuntate sulle pagine di un diario? Raccogliere e sommare le gioie e i malcontenti di una vita in un journal è un gesto di pura vanità, un’azione terapeutica o possono, invece, oltrepassare il genere memorialistico e fissarsi in opere dall’immenso valore letterario, dalla portata universale? Ovviamente, dipende.

Credo che Il mestiere di vivere di Cesare Pavese (1908, Santo Stefano Belbo – 1950, Torino) appartenga, senza ombra di dubbio, alla seconda categoria. Per questo non mi sono mai sentita in colpa, leggendolo. Di solito, mi accosto in punta di piedi a testi autobiografici e memoir, provando anche un senso di disagio, lo ammetto. Credo che oggi ci sia più bisogno di riserbo e tatto, invece spesso si scade nella condivisione eccessiva di fatti senza riflessioni.

Nel caso di Pavese, però, stiamo parlando di un unicum: nonostante sia stato pubblicato postumo (1952, due anni dopo il suicidio dell’autore), si percepisce nel testo la volontà di scrivere per un pubblico immaginato, addirittura cercato. Gli amici di Pavese, il gruppo di intellettuali di Torino che tanto ha contribuito alla cultura novecentesca italiana, confermarono la volontà di pubblicazione dell’autore (e Mila, Calvino e Ginzburg stessi si occuparono della curatela della prima edizione de Il mestiere di vivere). Anche le correzioni all’interno del manoscritto e le numerose variazioni lessicali indicano una destinazione “pubblica” degli scritti1.

Inoltre, a differenza di moltissime opere diaristiche, quello di Pavese non utilizza sempre un asfissiante “io”. È la seconda persona singolare che emerge spesso, un “tu” che diventa occasionalmente una terza persona, con cui instaurare un dialogo interiore. Questo sdoppiamento non è altro che una forma di onestà, perché permette l’emersione di contraddizioni, paradossi e cambi repentini di idea che, normalmente, vengono epurati nelle autobiografie più smaccatamente agiografiche, ossessionate dall’idea di dare un’immagine monolitica e coerente del sé.

Non è il caso de Il mestiere di vivere che già dal titolo lascia emergere ironicamente una sorta di disadattamento agli altri, tanto che “vivere” diventa un mestiere, un continuo sforzo, una capacità da acquisire per un artista che, invece, si rifugia nella letteratura (“la letteratura è una difesa contro le offese della vita”) proprio per scampare al terreno minato che è la vita.

Scarno com’è di riferimenti concreti e puntuali agli eventi biografici2, Il mestiere di vivere è più un’indagine esistenziale sul significato della condizione umana, caratterizzata da rapporti di dominio e subordinazione, utilitarismo, sofferenza e solitudine, ma anche e soprattutto una riflessione profonda sul ruolo dell’arte e della cultura all’interno delle nostre vite, tanto che si potrebbe parlare di un’autobiografia letteraria, utile a comprendere ancora meglio le opere di Pavese.

Gli amori infelici e le antinomie della vita di Pavese

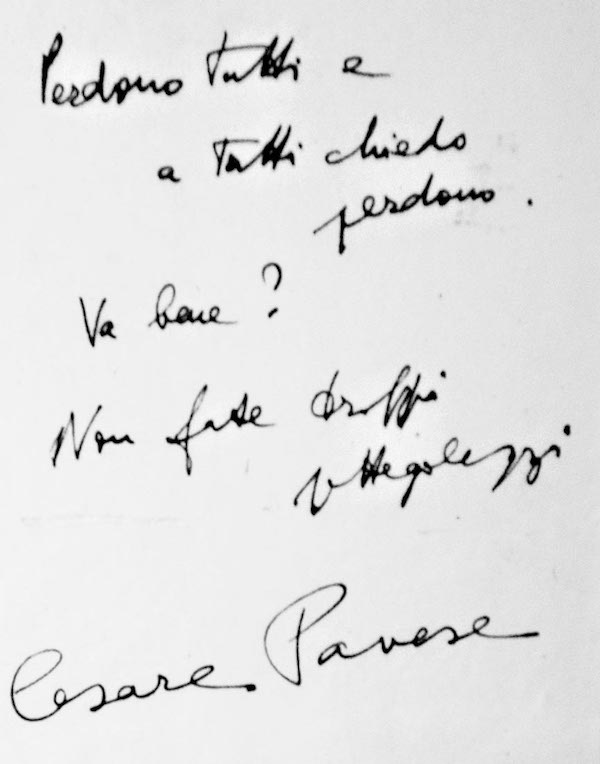

Il diario – che è più uno zibaldone di pensieri, secondo il modello leopardiano – inizia nel 1935, anno del suo confino a Brancaleone Calabro per sospetto antifascismo, e si conclude nell’ultimo anno di vita dell’intellettuale che il 27 agosto 1950 si toglierà la vita nell’albergo Roma di Torino, lasciando un biglietto con su scritto: “Perdono tutti e a tutti chiedo perdono. Va bene? Non fate troppi pettegolezzi”.

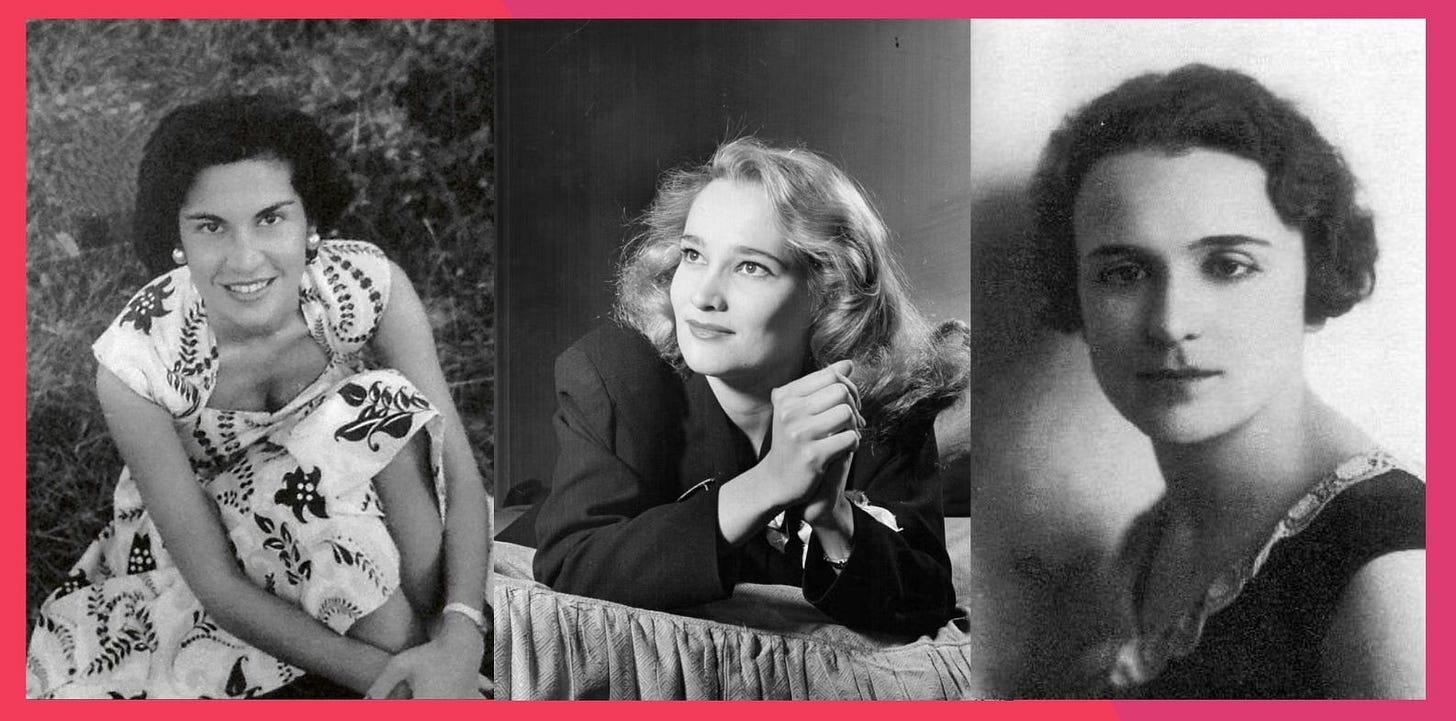

Il suicidio è sempre stata un’idea fissa di Pavese – lo si evince già dalle prime pagine del diario –, inteso non come scappatoia ma come atto di autodeterminazione e libertà, contro la sofferenza e la passività del lasciarsi vivere. L’autore matura una visione profondamente nichilista e fatalista dell’esistenza, in cui dominano rapporti utilitaristici e, soprattutto con l’altro sesso, di dominanza e sottomissione.

Incapace di uscire da queste contrapposizioni assolute – che poi sono le stesse delle sue opere, divise tra antinomie come città vs paese; infanzia vs maturità; mito vs ragione; razionalità vs irrazionalità; ecc. – Pavese piomba in una disperazione profonda, esacerbata dalle delusioni sentimentali che hanno costellato tutta la sua vita, e da una mancanza di senso, tanto da ammettere che “non manca mai a nessuno una buona ragione per uccidersi”.