L’arte della gioia, il teatro di libertà di Goliarda Sapienza – Mattoni Italiani 4/6

Un’immersione nell’opera principale di una delle autrici più sottovalutate ed esplosive del Novecento italiano

Ma non era tempo di compassione. Era tempo di agire.

C’è tanto di straordinario ne L’arte della gioia, capolavoro postumo di Goliarda Sapienza, pubblicato in prima battuta nel 1994 e poi integralmente nel 1998, dopo decenni di rifiuti editoriali, dovuti alla sua natura eterogenea e composita. Per alcuni troppo audace e amorale, per altri troppo lungo e tradizionale per l’Italia del Dopoguerra1. Il paradosso, d’altronde, è la condizione ideale di Modesta, protagonista assoluta del romanzo, personaggio terribile e pieno di grazia, iperbolica e allo stesso tempo solida come un diamante, imbizzarrita e machiavellica, ma anche tenera e affamata di amore. Un personaggio impossibile eppure vero, verissimo.

Un’opera esagerata e funambolica che sfida e ridefinisce le norme sociali e letterarie del Novecento italiano, raccontando la storia di una “innocua” bambina, nata nella data simbolica di inizio secolo, in un paese dell’entroterra siciliano, alla periferia dell’Italia disunita, da cui non è nemmeno possibile vedere il mare, in una famiglia poverissima, cresciuta dalla madre silenziosa e altera, interamente devota alla figlia disabile, Tina.

Da questo angolo sperduto del mondo, Modesta affronterà tante metamorfosi, cambiando diverse volte il suo status sociale e attraversando il caleidoscopio della Storia e della politica italiana. E per ognuna delle quattro parti in cui è diviso il romanzo, si approprierà di tanti pezzi di vita ed esperienza, conquistandosi spazio, libertà e soprattutto, gioia.

Prima di provare a interpretare il vero spirito del romanzo, è bene delineare il perimetro in cui l’autrice catanese agì e i motivi che la spinsero a scrivere un’opera tanto peculiare e viscerale. Infatti, L’arte della gioia si configura, per tanti motivi, come una sorta di pseudo-memoir ipertrofico che sublima le esperienze di Goliarda Sapienza, non soltanto come persona, ma anche come donna e scrittrice del Novecento. I conflitti della sua vita vengono riproposti nel romanzo ma trasfigurati in chiave letteraria. Nonostante la trama iperbolica, quindi, dobbiamo considerare in fondo autentico l’incipit del romanzo in cui leggiamo:

Non mi va di fare supposizioni o d’inventare. Voglio dirvi quello che è stato senza alterare niente.

Ascolta l’approfondimento anche in formato podcast qui.

E non perderti la live di discussione su YouTube qui.

Chi era Goliarda Sapienza?

Sul mio quaderno pieno di bugie vere raccontate dai piú grossi bugiardi che mai mente umana poté immaginare, m’incanto e dimentico la fame, la sete, i tedeschi…

Io, Jean Gabin - Goliarda Sapienza

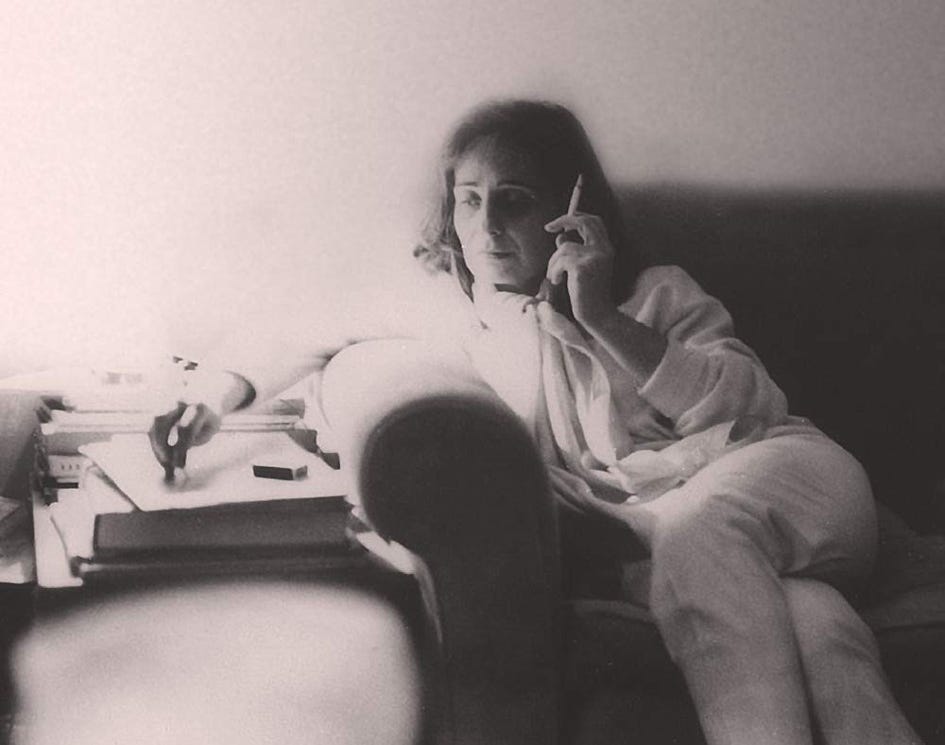

Goliarda Sapienza (Catania, 1924 - Gaeta, 1996) ricevette un’educazione mirata a intervenire sulla realtà attraverso l’azione politica: i suoi genitori furono entrambi socialisti utopici, la madre, Maria Giudice, insegnante e celebre sindacalista, e il padre, Giuseppe Sapienza, avvocato impegnato nella lotta antifascista e contro il padronato. Cresciuta durante il Fascismo, in una casa di dissidenti, venne tolta ben presto dalla scuola pubblica e studiò in casa, ricevendo un indirizzo filosofico-politico all’insegna della libertà e della democrazia, tant’è che partecipò attivamente alla Resistenza2.

Nonostante questo forte background, Goliarda accusava l’ideologia di averle “rovinato la vita” e aveva idee “straniere” su tutto3. Questa posizione antideologica si riflette in Modesta, che, pur coinvolta nella lotta antifascista, critica la “malcelata aspirazione alla santità” e la “ferocia del dogma” tra i suoi compagni socialisti e comunisti, rifiutando il dogmatismo politico in favore della fluidità della vita.

Intervistata da Anna Amendola e Virginia Onorato dirà “a me la pace mi ha rovinato”, perché è stata addestrata a vivere da rivoluzionaria, inadatta a vivere nel mondo “normale”.

Goliarda non rinunciò ad agire sulla realtà, ma non lo fece attraverso un percorso politico, come la sua famiglia, ma attraverso l’arte di interpretare e plasmare storie, prima con il cinema e poi con la letteratura. Con la finzione ha un rapporto speciale: prima di diventare scrittrice (ovvero superati i quarant’anni) è già attrice e cineasta. Come Modesta, anche la sua creatrice ha avuto una carriera e una vita camaleontica, all’insegna della metamorfosi, sempre capace di rinascere. Fin da piccola subisce l’attrazione verso i mondi di fantasia: dalla fascinazione per i tanti libri disponibili in casa agli spettacoli dei pupi. A Catania, infatti, è dal puparo e al cinema che trascorre i suoi pomeriggi in solitaria, mentre i genitori sono presi dalle loro attività politiche.

Tale iniziazione darà i suoi frutti: a sedici anni, nel 1941, si trasferisce a Roma per frequentare l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico, dopo aver smussato il suo accento siciliano, inizia a interpretare ruoli folli e fuori dalle righe, soprattutto pirandelliani. Infine, dopo la Seconda guerra mondiale, intraprende una significativa carriera cinematografica, accanto al compagno e regista di allora, Citto Maselli, con il quale instaura una relazione amorosa e professionale durata diciotto anni. Durante questo periodo, Sapienza si autodefinisce una “cinematografara”, termine che rifletteva la sua partecipazione a “tutti i mestieri” del cinema, spesso senza essere accreditata ufficialmente. Con Maselli, Goliarda collabora intensamente a “quaranta documentari e quattro o cinque film”, tra cui Gli indifferenti. I suoi ruoli dietro la macchina da presa includono aiuto-regista, sceneggiatrice, assistente agli attori, e doppiatrice. Maselli stesso riconobbe il suo contributo “segreto e profondo”, definendo il loro rapporto “totale”.

Sapienza dichiarò di aver “imparato più dal cinema che da cento università”, evidenziando come questa esperienza abbia profondamente influenzato la sua successiva produzione letteraria, dotandola di un originale “stile cinematografico”4.

Intorno al 1958, Goliarda Sapienza inizia a sentire un impulso crescente verso la scrittura, che si trasforma in una vera vocazione, portandola a distaccarsi progressivamente dal teatro e dal cinema. La sua “rinascita” come scrittrice avviene in età adulta, culminando con la pubblicazione del suo primo libro, Lettera aperta, nel 1967.

È importante notare quanto sia stato decisivo nel suo accostamento alla scrittura il rapporto con la psicanalisi. Come descritto nel suo romanzo autobiografico, Il filo di mezzogiorno (1969), specialmente dopo la morte della madre, figura e modello apicale nella sua vita, Goliarda inizia a soffrire di problemi di salute mentale, tra cui episodi di insonnia e depressione, che l’hanno portata a ricoveri e a trattamenti come l’elettroshock durante gli anni Cinquanta, e anche a dei tentativi di suicidio. Fu grazie all’intervento di un giovane psicoanalista, Ignazio Majore, che riuscì a lasciare l’ospedale e a intraprendere con lui una terapia psicoanalitica che durò circa tre anni. Questa analisi divenne un interesse primario per Goliarda, che la integrò con il suo crescente desiderio di diventare scrittrice, utilizzandola come strumento per approfondire il suo lavoro creativo.

Tuttavia, il percorso analitico fu alquanto problematico, prima di tutto perché Sapienza sviluppò un sentimento amoroso verso Majore, ma anche perché non ne condivideva del tutto l’approccio. Lo trovava maschilista, e i due entravano spesso in conflitto sulla sua concezione delle donne. La terapia di Majore era spesso molto “direttiva” e lasciava poco spazio all’elaborazione autonoma della paziente, che si sentiva sottoposta a una vera e propria “confisca di parola”. Goliarda descrisse l’analisi come un lavoro di “scavo” o addirittura una “vivisezione”. Diventa sospettosa e recalcitrante ad accettare il processo di catalogazione delle emozioni e soprattutto la patologizzazione di ricordi e sentimenti. Anche ad analisi conclusa, non si spegne l’interesse di Goliarda per l’introspezione. Infatti, l’esplorazione della propria interiorità ricomincia questa volta attraverso la scrittura che divenne per lei una vera e propria “cura”, un percorso alternativo alla psicoanalisi per riappropriarsi di sé, privandosi di tabù e censure.

Con l’aiuto della scrittura e della psicoanalisi, Goliarda sembra emergere lentamente dalla depressione, trovando nuova energia vitale nella ricerca di se stessa: scavare più profondo e questa profondità, che già dà i suoi frutti, non può che essere dura e faticosa come è ogni crescita: dopo ne sarai nutrita costruita e liberata per ancora scavare, andare più a fondo e crescere ancora.

Giovanna Providenti, La porta della gioia

Goliarda iniziò a vedere la scrittura e il racconto come un modo per salvaguardare la propria memoria e lasciare sgorgare liberi i ricordi senza per forza interpretarli, in contrapposizione al tentativo dell’analista di sviscerarli. Questo segna il suo distacco da un approccio che tentava di inquadrare la sua vita in una “cornice normativa”5, arrivando al paradosso di rivendicare la sua follia. Anche ne L’arte della gioia si manifesta una prospettiva critica verso le categorizzazioni della psicanalisi, opponendogli una celebrazione della pluralità, a partire dal desiderio sessuale. Tirando fuori la sessualità dal quadro clinico, Sapienza la inserisce in una dimensione più fluida e libera, mettendo in discussione le gerarchie e le definizioni fisse e rifiutando ogni omologazione.

In sintesi, la psicoanalisi fu per Goliarda Sapienza un’esperienza profonda e trasformativa, ma ne fece anche un puntello da interrogare, un’arma di cui diffidare, che la portò a sviluppare un approccio unico alla scrittura come forma di autoguarigione, di esplorazione dell’io e di affermazione della propria libertà individuale, al di là di ogni schema precostituito. In questo modo la scrittura diventa pratica politica e scuola per esercitare il dubbio.

Modesta o Goliarda, Goliarda o Modesta?

La fantasia, la memoria e il potere taumaturgico e consolatorio della scrittura diventano essenziali per creare L’arte della gioia, che è tanto una lettura ideale della propria vita quanto l’invenzione di una seconda vita completamente trasformata. D’altronde, questo gioco tra rispecchiamento e manipolazione narrativa si manifesta nella voce narrante di Modesta stessa, che gioca con l’inattendibilità e ammette di fornire informazioni fuorvianti e privilegia il soggettivismo sulla realtà, sfumando i confini tra i due ambiti.

Modesta non è Goliarda, perché è un’eroina a cui tutto riesce, ma è Goliarda nelle intenzioni e nelle potenzialità. È un super-personaggio che ha imparato a studiare le proprie emozioni e gli altri, che ha capito il mondo e l’ha piegato ai suoi desideri. Lo stesso titolo è un invito a riprendersi la gioia – proprio quella che Goliarda stava perdendo, scivolando nel “baratro della tristezza”, come direbbe Giovanna Providenti – un appello ad assecondare le forze del desiderio.