Il partigiano Johnny di Beppe Fenoglio – Mattoni Italiani 5/6

Un libro anomalo, incompiuto, postumo, maltrattato e… perfetto

“Partigiano, come poeta, è parola assoluta, rigettante ogni gradualità”

La Resistenza – forse anche senza intenzione, ma per naturale vocazione – è stata il filo conduttore della breve (frammentata e accidentata) produzione letteraria di Beppe Fenoglio (Alba, 1922 – Torino, 1963). Un autore che, nonostante la morte precoce per cancro, a soli 41 anni, si è saputo conquistare una cima prominente nel canone della Letteratura Italiana del Novecento. Non grazie all’editoria, c’è da dirlo1.

D’altra parte, per Fenoglio, scrittura e Resistenza andavano di pari passo. Non a caso sulla sua lapide ha voluto incidere l’essenziale: “partigiano e scrittore”. Entrambe vocazioni complete e incondizionate, che rifiutavano ogni gradualità. Così come non si può essere solo un po’ partigiani, non si può essere solo un po’ poeti. Si tratta di due esperienze radicali che corrono parallele nella vita di Fenoglio e si alimentano reciprocamente.

Guarda l’approfondimento in formato video qui. O ascoltalo in formato podcast qui e su tutte le piattaforme di ascolto.

Se vuoi partecipare alla live di discussione, l’appuntamento è per stasera alle 18:00 sul canale YouTube, insieme a Marco Cantoni.

La ricerca poetica di Fenoglio, infatti, parte dalla Resistenza e usa quell’esperienza come terreno d’esplorazione dell’esistenza intera, da interpretare attraverso la scrittura. Nella Resistenza infatti c’è già tutto: la vita, la morte, l’azione, la politica, la solitudine, l’amore, la fratellanza, il nemico, l’Altro e soprattutto il destino, la Storia con cui tutti gli uomini e le donne devono fare i conti.

E lui stesso li fece. Beppe Fenoglio, infatti, passò più di metà della sua breve vita sotto il regima fascista. Non si può prescindere da questo dato se vogliamo comprendere l’orgogliosa resistenza che oppose al provincialismo fascista, innamorato com’era della cultura anglosassone, dei valori civili e della libertà.

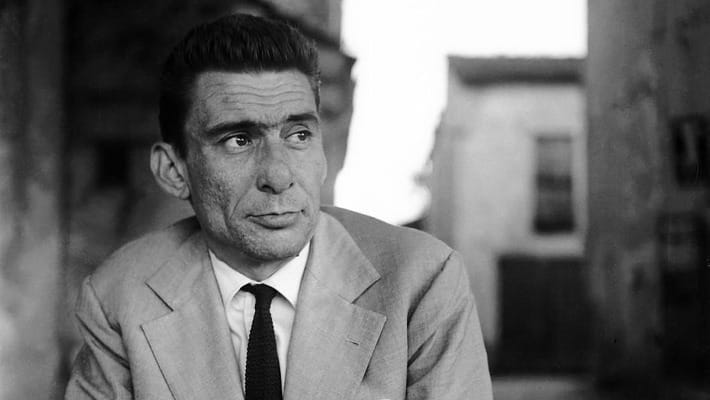

Figlio di un macellaio socialista e di una maestra cattolica (una sintesi già emblematica), Fenoglio frequentò il liceo classico di Alba, nonostante i pregiudizi di classe che lo accompagnarono. E qui che inizia la sua duratura passione per i poeti elisabettiani e per la lingua inglese2, che lo porteranno anche a iscriversi alla facoltà di Lingue e Letterature Straniere di Torino, e poi più avanti a diventare anche traduttore. Non si laureò mai: venne chiamato ad arruolarsi nell’esercito, che poi abbandonò per unirsi alla Resistenza in seguito all’armistizio dell’8 settembre (un percorso che vedremo riflesso anche nelle vicende dei suoi protagonisti). Ai suoi protagonisti Fenoglio era vicino anche nell’aspetto: magri, nasoni, dalla pelle spessa ma dallo sguardo intenso. Si veda a questo proposito il ritratto di Milton, protagonista di Una questione privata: “brutto: alto, scarno, curvo di spalle”. Egli aveva la pelle “spessa e pallidissima”, gli occhi “tristi e ironici, duri e ansiosi” ma giudicati “più che notevoli”.

Dopo la lotta partigiana, Fenoglio diventa corrispondente commerciale per l’estero in una ricca ditta vinicola, incarico che terrà per tutta la vita perché gli permetteva di conservare il tempo da dedicare interamente all’altra ossessione della sua vita: la scrittura. Di carattere schivo e ritroso, era lontanissimo dai circoli intellettuali del tempo e anche ideologicamente rimaneva un conservatore (il 2 giugno votò per la Monarchia). Tolte alcune amicizie e sodalizi, per esempio quello con Calvino che fece da intermediario tra lui e l’Einaudi, purtroppo non sempre con successo, Fenoglio si tenne sempre in disparte, lavorando indefessamente alla sua opera, scrivendo e riscrivendo (oltre che fumando) senza sosta.

Il suo esordio letterario non fu facile e non migliorò nel corso della sua vita, aggravata poi da gravi problemi di salute. Morì precocemente di cancro ai bronchi a soli 41 anni, lasciando una moglie e una figlia piccola, Margherita, ignaro che sarebbe diventato uno dei più grandi autori del Novecento italiano.

Luca Bufano, uno dei suoi maggiori studiosi, lo ricorda così ne Il volo solitario di Beppe Fenoglio:

Oggi possiamo effettivamente dire di saperne di più su questo generoso e fiero scrittore che fece della riservatezza, del suo vivere «ai bordi», una scelta di vita. Uomo di idee e di ideali, ma estraneo alle ideologie, scrittore dalla disperata passione, ma lontano da circoli e accademie: Beppe Fenoglio è stato uno splendido isolato nel suo tempo.

Uno sguardo diverso sulla Resistenza: l’originalità espressiva di Fenoglio e la distanza dal Neorealismo

Certo, non sappiamo se, vivendo più a lungo, la produzione di Fenoglio avrebbe preso un’altra direzione. Ma, di fatto, il centro della sua opera rimane la riflessione sulla Resistenza. Verrebbe allora naturale annoverarlo tra gli altri scritti e gli altri scrittori del Secondo Dopoguerra, come è stato spesso fatto, accostandolo a Cesare Pavese, anch’egli piemontese. Sarebbe, però, un errore madornale. Ci si accorge ben presto, soprattutto leggendo Il partigiano Johnny, che Fenoglio è un unicum sotto tantissimi punti di vista.

Innanzitutto, la sua non è una lettura celebrativa, non osanna il valore rivoluzionario della Resistenza, bensì il suo valore morale. E questo non è andato a genio, per esempio, alla critica letteraria di sinistra, di stampo marxista, già per la pubblicazione della prima raccolta di racconti di Fenoglio, I ventitré giorni della città di Alba, uscita nella collana “I gettoni” di Einaudi (in cui esordivano i talenti più promettenti). Alessandro Tamburini ricorda come fra l’agosto e l’ottobre 1952 uscirono su L’Unità quattro articoli, uno per ciascuna edizione del quotidiano (Torino, Roma, Genova e Milano), “in una successione così serrata da far pensare a un fuoco di fila”. In queste stroncature si legge: “rappresentazione […]qualunquista”, “tendenziosa, falsa, meschina”; “gretta acredine filistea”; “ignobili racconti”; “un brutto capitolo nella letteratura della Resistenza”.

Tutto questo perché Fenoglio fa un ritratto della Resistenza come un movimento eterogeneo, non sempre ben equipaggiato, fatto da persone comuni, spesso giovanissime. Il racconto fenogliano è privo di qualunque forma di mitizzazione e di retorica, mostrando la lotta partigiana all’insegna di un crudo realismo, distaccandosi dall’ideologia trasformativa e rivoluzionaria del socialismo.

Non c’è, poi, a livello estetico un’adesione totale e assoluta ai dettami del Neorealismo, per quanto non manchino certe doti cinematografiche nel suo stile. Ma la sua è una scrittura profondamente influenzata dalla poesia elisabettiana, dalla letteratura inglese e da una ricerca espressiva originale e a sé. Per quanto ci sia quindi una coincidenza cronologica, non è quindi corretto parlare di Neorealismo. Lo spiega bene Gianfranco Lauretano in Beppe Fenoglio, La prima scelta:

Fenoglio si salva dalla deriva ideologica che imbriglia una parte consistente degli intellettuali neorealisti ed è estraneo alla riduzione politica e persino filosofica della scrittura. Non è un rivoluzionario, non vuole rifare l’Italia; è un conservatore. Il distacco, il rigore e persino l’ironia british e piemontese di tante sue pagine danno conto del rifiuto del manicheismo e della suddivisione della Storia in buoni e cattivi, bianchi e neri, uomini e no. Rimane sempre un osservatore dell’umanità e applica costantemente il metodo di conoscenza letterario. Metodo che consiste prima di tutto nella cura del linguaggio e della parola. La letteratura è per Fenoglio la strada che porta a una conoscenza del mondo attraverso la parola. Non è politica, non è filosofia, non è scienza, non è neppure linguistica. È poesia, seriamente e profondamente poesia. Fenoglio lo sa bene, per questo ha detto «ci faccio una fatica nera». C’è da credergli quando afferma che «la più facile delle mie pagine esce spensierata da una decina di penosi rifacimenti». Le sue opere lo attestano. Il contraccolpo di bellezza che viene dalla lettura non ha bisogno di alcuna competenza specifica.

Queste differenze sono rimarcate in particolare in Johnny, che lui stesso definiva “il libro grosso”, scrivendo a Calvino nel 1957. Distaccandosi dal resto della produzione postbellica, infatti, Il partigiano adotta un punto di vista realistico ma anche epico, riuscendo a far convivere due anime: quella di racconto esistenziale, o comunque di formazione del singolo individuo Johnny (sempre più solo man mano che la narrazione procede), e quello di romanzo storico e territoriale dei movimenti di Resistenza nella Langhe.