I cento anni de Il Grande Gatsby – Inside Books #27

Il 10 aprile 1925 viene pubblicato il capolavoro di Fitzgerald, uno dei più grandi romanzi americani

Cento anni fa, nell’aprile del 1925, Il Grande Gatsby viene pubblicato per la prima volta a New York. E di New York è diventato il romanzo per eccellenza. Se avrete la fortuna di visitare la città quest’anno, sappiate che ci sono tantissimi eventi organizzati per il centenario (qui un assaggio).

Si stima che abbia venduto oltre 30 milioni di copie in tutto il mondo, diventando il simbolo più fulgido (e tragico) del Grande Romanzo Americano.

La storia è ben nota: al centro della narrazione – piuttosto concisa, poco più di 150 pagine – c’è un milionario dal passato losco e l’identità incerta e misteriosa, che in sé racchiude sia elementi di corruzione, come gli affari da gangster che conduce, sia elementi di purezza assoluta, come l’amore che nutre per Daisy, fiamma giovanile che non ha mai dimenticato e che tenta di riconquistare. Ma Daisy non è più l’innocente ragazza di cui si è invaghito, il suo sogno di salvezza e beatitudine, ma una rappresentante della vecchia borghesia, sposata con il perfetto esemplare della casta dei bianchi anglosassoni, bigotti, predatori e ottusi, Tom Buchanan. È proprio sulla “noncuranza” dei due coniugi che si schianta il romanticismo sfrenato del romanzo, incarnato sia dalle contraddizioni di Gatsby sia dall’amico Nick Carraway, agente di borsa, laureato a Yale, nonché testimone e narratore “ingenuo”.

Ambientato tra Long Island e Manhattan, tra West e East Egg, tra luce e ombra, tra ricchezza faraonica e degrado urbano, tra new e old money, Il Grande Gatsby è un romanzo fortemente simbolico, sia dal punto di vista strutturale, con queste continue contrapposizioni e analogie che si rincorrono in una trama minimalista, sia dal punto di vista formale, grazie alle scelte cromatiche e al lirismo dell’autore. Il tono di voce è pienamente decadente: mette in scena il crollo delle illusioni prodotte dalla mitologia occidentale, l’apparente promessa di felicità che offre il denaro e la gelida indifferenza che si ottiene in cambio.

Oltre alla desolazione, però, Gatsby è ugualmente capace di richiamare alla mente del lettore gli effetti effervescenti dell’amore, lo stato di eccitazione indotto dall’alcol, l’amore per la velocità, l’entusiasmo per il materialismo, la felicità effimera ma travolgente dei party che celebrano la fine del mondo, o semplicemente, la fine della giovinezza. Fitzgerald dipinge gli anni Venti nella loro inscindibile duplicità, un universo artificioso e autentico, triste ed esuberante, magnifico e orribile.

Il romanzo è diventato il manifesto della turbolenta età del jazz, con l’invenzione del mito della giovinezza, la nascita della moda e del glamour, l’attenzione allo sfavillìo degli abiti e le prime ondate di liberalizzazione del comportamento sessuale. Altrettanto brillante e decisiva per la poetica dell’autore è stata l’intuizione di descrivere anche il rumore bianco che subentra dopo l’euforia della festa, la sotterranea tristezza della società dopo la Prima Guerra Mondiale, che aveva lasciato tutti intontiti ed esterrefatti e che aveva marchiato la Generazione Perduta, di cui Fitzgerald faceva parte.

La “generazione perduta” di scrittori a Parigi nei ruggenti anni Venti – Mattoni Americani Extra

Hemingway, Stein, Fitzgerald e gli altri: chi erano gli scrittori americani espatriati in Francia?

Perché a distanza di cento anni questo libro ha ancora una tale presa sul nostro immaginario?

Non può essere solo per la nitida fotografia di un momento storico suggestivo e sfacciato, contraddistinto dai cocktail party, dalle flapper e dalla nightlife. Quella dipinta da Il Grande Gatsby è una dimensione esistenziale che va al di là del tempo, al di là delle contingenze della Storia. In effetti, se dovessimo descrivere in una frase il romanzo, potremmo dire che è proprio la storia di un eroe fallace che persegue un desiderio impossibile, quello di sconfiggere il tempo e poter cambiare il passato.

Oggi, nel 2025, rileggendo Gatsby, ci riflettiamo perfettamente in questo desiderio impossibile (e tracotante) di fermare il tempo, di modellarlo sulla nostra volontà, di piegarlo al nostro destino. Ma ci ritroviamo anche nello Zeitgeist di inizio Novecento: nell’eccesso di cupidigia, di sfarzo decadente, di quell’esagerata mancanza di limiti e freni che nascondevano (e nascondono ancora oggi) un grande vuoto morale, nelle accelerazioni impossibili di una società che corre verso il nulla.

Così come Fitzgerald mostrava disuguaglianze e ingiustizie sotto una patina dorata di lusso e finta purezza, così oggi viviamo una profonda spaccatura tra le immagini di un miliardario che manda un gruppo di privilegiate nello spazio e, dall’altro lato, cronache di guerra e precarietà.

L’attualità di Gatsby e la sua universalità risiedono, quindi, sia nello studio dei personaggi – il loro senso di solitudine, di intorpidimento e di ossessione verso un sogno irrealizzabile – sia nei parallelismi con la società odierna. È lo psicanalista Rollo May ad aver individuato ne Il richiamo del mito, il tratto più caratteristico e fondante del disagio della società newyorkese ritratta nel romanzo di Fitzgearld: “Quando si perde la capacità di vivere i propri miti, si perdono anche i propri dèi”.

Nelle società secolarizzate, che si andavano formando a partire dal Novecento, si cerca di colmare il vuoto lasciato dalla divinità con altri simulacri come il commercio, il consumismo, la vanità. Il simbolo di questa “sostituzione” nel romanzo di Fitzgerald sono gli occhi del dottor T. J. Eckleburg, raffigurati in un grande cartellone pubblicitario a metà strada tra New York e West Egg: quegli occhi azzurri “emergevano, sbiaditi e enormi, dal dissolversi della notte”. Questi occhi, osservati ossessivamente da George Wilson dopo la morte della moglie, rappresentano un Dio silenzioso e assente, sostituito nella società moderna dal denaro e dalla pubblicità. Il cartellone diventa così il simbolo di un mondo in cui l’apparenza domina, al posto della moralità.

Non vi sentite anche voi oggi scrutati continuamente da un paio di occhi giudicanti, nella società dell’ipervisibilità social? Fitzgerald ha anticipato tanto della nostra società moderna, estetizzante fino allo spasmo, con le sue pulsioni grottesche e i suoi feticci. E questo spiega la longevità di questo classico che nel corso del tempo si è evoluto e trasformato, lasciando dietro di sé una scia di epigoni, remix, citazioni più o meno manifeste, adattamenti cinematografici, musicali, teatrali, versioni editoriali più o meno eretiche e tante storture. Qui trovate una raccolta delle varie rivisitazioni a cui è andato incontro il romanzo nel corso del tempo.

Come nasce un classico?

Anche l’accoglienza, critica e di pubblico, riservata a Gatsby è cambiata tantissimo nel corso degli anni. La sua storia editoriale è stata ricostruita in questo pezzo del New York Times, a firma di A.O. Scott (ho messo un link gift così potete leggerlo anche senza abbonamento).

In breve, il successo di Gatsby si fece attendere.

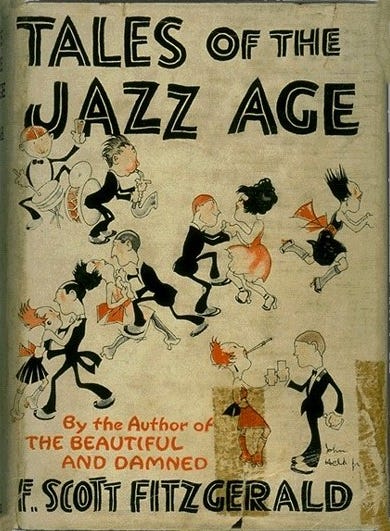

Nel 1925, quando uscì il terzo romanzo di Fitzgerald, fu un fiasco. Pubblicato a 28 anni, dopo Di qua dal Paradiso, un esordio dal successo funambolico, e Belli e Dannati, all’inizio Gatsby non eguagliò minimamente il clamore delle sue opere precedenti, per non parlare dei racconti apparsi sulle riviste che pagavano i conti astronomici dei Fitzgerald e contribuirono, al contempo, ad accrescere la fama dell’autore che, insieme a Zelda, era diventato un vero e proprio divo della sua epoca.

Per approfondire la vita dei Fitzgerald, è appena uscito un nuovo libro di una delle più accreditate critiche dell’autore, Sara Antonelli, per Feltrinelli. S’intitola Domani correremo più forte. Se leggete in inglese, invece, è sempre il caso di accostarsi a Matthew J. Bruccoli e, in particolare, alla maestosa biografia Some Sort of Epic Grandeur: The Life of F. Scott Fitzgerald, da recuperare in biblioteca.

Di qua dal paradiso di F. S. Fitzgerald – Mattoni Americani 4/6

Per decifrare il mito di Fitzgerald, un’analisi del suo romanzo d’esordio, il libro-manifesto dei ruggenti anni Venti

Nonostante la famigerata mondanità, però, il pubblico non premiò l’aria funerea che si respirava nel finale di Gatsby, evidentemente non se la sentiva ancora di abbandonare l’ebbrezza e la baldoria del tempo. Al suo esordio, infatti, il romanzo venne percepito come un noir, vicino anche alla cronaca nera, non così in voga come oggi. Pare, tra l’altro, che l’autore si sia ispirato a una storia vera per la tragedia di Gatsby, ovvero al caso Hall-Mills, un duplice omicidio di un prete episcopale e della sua amante, che avvenne nel 1922, in New Jersey, e di cui furono accusati la moglie della vittima e suo fratello, poi assolti.

La reputazione del libro cambiò nel 1945 quando Gatsby finì tra il novero di libri destinati a intrattenere i soldati al fronte, e poi ancora negli anni Cinquanta quando venne inserito nei programmi scolastici dei licei e delle università statunitensi, consolidando il suo status di classico moderno. Da lì, una crescente popolarità tardiva oltre che a un’importante riscoperta critica radicarono il mito di Fitzgerald nel canone americano.

Si imposero le numerose teorie letterarie sul simbolismo cromatico del romanzo, vennero messi in luce i tanti riferimenti colti, tra tutti, l’omaggio a Terra desolata di T. S. Eliot. Ma, anche dopo molti anni, quando Gatsby venne sottoposto a un meticoloso processo filologico, emersero delle citazioni inaspettate, risalenti addirittura all’antichità classica e, in particolare, a Petronio. Fitzgerald, infatti, inizialmente avrebbe voluto intitolare il romanzo “Trimalcione” come il personaggio del Satyricon, anche lui arricchitosi da sé, un self-made man ante litteram. Il riferimento al latino, però, avrebbe reso troppo ermetico il titolo che venne poi cambiato, su indicazione di Zelda, pare, basandosi sul più attraente (e in voga) romanzo francese Il grande Meaulnes di Henri Alain-Fournier del 1913.

È possibile recuperare la versione primitiva dell’opera di Gatsby – con un ordine dei capitoli diverso e differenti scelte stilistiche, oltre che un passato completamente rimaneggiato per il protagonista – anche in italiano, grazie all’editore Mattioli che ha pubblicato un’edizione speciale, dal titolo Trimalchio. Sempre Mattioli si è distinta per aver mantenuto anche per la versione definitiva di Gatsby, la copertina originale, con i famosi occhi del dottor T. J. Eckleburg in primo piano, oltre a vantare, al momento presente, una delle traduzioni migliori in commercio, a cura di Nicola Manuppelli.

Evoluzione di un mito

Come è chiaro, esistono quindi tantissime versioni del mito di Gatsby oggi: da emblema dei ruggenti anni Venti fino al precursore del gangsterismo. Non è un caso che la colonna sonora del film di Baz Luhrman nel 2013 sia stata prodotta anche da Jay-Z. Il rampante suono di rivalsa della musica rap è in primo piano, creando un parallelismo tra l’hip-hop e la musica jazz, sia per la carica rivoluzionaria sia per essere un genere nato nella cultura black.

Non è un parallelismo azzardato, se consideriamo il trattamento di Jay Gatsby all’interno del romanzo: escluso dalla società dabbene, trattato con ipocrita benevolenza finché rimane al suo posto (quello di organizzatore di party circensi). Ma quando pensa di potersi “mescolare” alla purezza dei bianchi Buchanan, viene ucciso dal loro disprezzo. A questo proposito, è interessante esplorare l’ipotesi che Alonzo Vereen propone in questo meraviglioso pezzo apparso sul The Atlantic in cui viene giustamente evidenziato come l’etnia di Gatsby non sia mai stata del tutto specificata nel romanzo, nel quale, invece, si fa di tutto per generare una sorta di ambiguità sulle sue origini.

Il Grande Gatsby in questo caso si inserirebbe ancora più in profondità nel canone americano che da sempre riflette sul concetto di identità e di “race” come costruzioni culturali, basti pensare a libri come La macchia umana di Philip Roth e La metà scomparsa di Britt Bennett. Con buona pace di chi riesce a vedere nel romanzo di Fitzgerald solo un racconto vittimistico e piagnucoloso di ricconi senza cuore, dimenticandosi che il testimone è un narratore esterno, Nick Carraway, con cui riusciamo a mettere alla giusta distanza tanto l’atteggiamento delulu di Gatsby quanto l’indifferenza degli spietati Buchanan.

Detto ciò, chiunque è libero di continuare a disprezzare il titolo, i classici vengono letti ancora oggi per essere messi in discussione, altrimenti muoiono. Forse vorreste cimentarvi anche voi nella critica, lasciando una recensione negativa del libro. Qui una raccolta delle migliori cento recensioni “da una stella” al capolavoro di Fitzgerald.

Oppure volete anche voi, nell’anno del centenario, rileggere o leggere per la prima volta quest’opera mastodontica che pensate di conoscere ma che, in realtà, è una rivelazione continua che ci spinge a chiederci ancora, nonostante tutte le versioni e le rivisitazioni del personaggio, chi sia davvero Gatsby.

Se hai dei suggerimenti su tematiche da affrontare, libri, meme e/o dritte di ogni tipo, scrivimi pure sui miei account social. Se vuoi informazioni sull’abbonamento scrivi a: info@nredizioni.it

Che bel pezzo! Fa venire voglia di rileggere il libro... E i link sono una chicca😍😍

Grazie per questo approfondimento così ricco! Appena ho tempo leggerò anche gli articoli linkati! Anche io amo molto questo romanzo, l’aspetto che mi era rimasto più impresso è “l’incuranza” di Daisy e dell’odioso marito, che Fitzgerald riesce a far percepire come un male assoluto senza spiegazioni, semplicemente con la narrazione. Avevo sempre dato per scontato che anche Gatsby fosse bianco, mi rendo conto di essere stata superficiale e di non aver tenuto conto della realtà di New York e dintorni fin da allora. Ho messo in tbr la rilettura di questo romanzo per festeggiare il suo compleanno e visto che ce l’ho nella traduzione di Fernanda Pivano questa volta vorrei leggerlo in originale e vorrei anche una traduzione in italiano più recente, stavo pensando a quella di Claudia Durastanti, ma ora che hai citato l’edizione di Mattioli, che non conosco, sono indecisa…☺️ancora grazie e buone letture!