Il problema con la letteratura millennial – Inside Books #35

Perché la generazione millennial fatica con le grandi narrazioni senza ironia?

Ho letto recentemente tanti libri che possono essere annoverati nel grande termine ombrello “letteratura millennial”, in quanto scritta o apprezzata da questa generazione, influenzata ovviamente dal gergo di internet e dalla presenza dei social media come interferenza costante nella costruzione delle relazioni (come Dolly Alderton, Sally Rooney, più recentemente Non disponibile di Madeleine Gray).

Si tratta di testi molto diversi tra loro, anche per qualità, ma è soprattutto leggendo questi libri che mi imbatto sempre più in una sensazione sgradevole. Credo abbia a che fare con l’inserire le narrazioni in una sorta di metauniverso in cui una storia non è mai solo una storia, ma anche il modo in cui viene recepita. Da qui il costante uso di ironia, citazioni, riferimenti ad altri schermi e, addirittura, nell’intersecare i vari media (per esempio, nell’utilizzo di chat anche dentro la pagina e altre forme di crossmedialità con risultati più o meno felici).

Si configurano così come storie che, in realtà, stanno parlando di qualcos’altro. Come R. F. Kuang che in Yellowface critica il sistema editoriale in maniera quasi parodistica. Non è sempre stato così, direte voi? No. Perché sembra che la letteratura millennial sia TUTTA così. Sia, in sostanza, un piagnisteo continuo, un criticare i fallimenti di tutto il mondo senza mai costruire nessuna alternativa. Anzi.

La letteratura millennial non si prende mai troppo sul serio, deve sempre inserirci qualche smorzatura, per non far credere davvero al lettore che quell’universo possa esistere autonomamente. Ma no, certo. La letteratura non è più autosufficiente. Da qui il costante ricorso a finali aperti, storie senza inizio né fine, direzioni poco chiare. Alla fine non sono storie, sono mood, pinterest board, diari, finti memoir, addirittura feed di social (come nelle sperimentazioni di Patricia Lockwood).

Non c’è assolutamente nulla di male, ma mi sono un po’ stancata. Ed è quello che è successo anche con la raccolta di racconti Rifiuto di Tony Tulathimutte che sulla carta, invece, doveva proprio essere una critica feroce al vittimismo dei millennial, andando a scandagliare fenomeni come la misoginia, la solitudine delle metropoli e così via.

Infatti, la struttura e lo stile di scrittura si adeguano perfettamente a questa esigenza: una serie di lunghi e biascicanti monologhi insopportabili, deliranti e vittimistici che mettono in luce uno dei più grandi problemi contemporanei, l’autocommiserazione (che diventa un’arma sociale e un mezzo di autoaffermazione personale).

I personaggi sono detestabili perché si dipingono come delle vittime sociali ma, in realtà, sono loro stessi causa del loro male e del loro isolamento, imprigionati nel loro ombelico. Quindi parlare con la loro voce – piagnucolosa, megalomane e totalmente deformata dalla solitudine – è la scelta perfetta per toccare con mano il sentimento del “rifiuto”. È normale quindi che tutti siano logorroici, esagerati, esasperanti, ubriachi di ego, totalmente fuori dai binari.

C’è il ragazzo gay che non riesce a esprimere le sue fantasie sessuali con i propri partner; la ragazza con DCA che invece di andare in terapia sceglie di ossessionarsi con il suo amico/ex; il programmatore di videogiochi che si finge un alleato del femminismo salvo lamentarsi fino allo straccio delle vesti perché le donne lo rifiutano ed è destinato a morire single.

Tuttavia, benché centratissimo il ritratto di questi personaggi, è triste constatare che oltre alla satira non ci sia altro. Anzi, spesso la rappresentazione, per quanto divertente e intellettualmente stimolante, è davvero fin troppo esagerata e parossistica, tanto da logorare qualsiasi resistenza nel lettore. In particolare, l’uso del linguaggio è così iperbolico da rasentare lo scimmiottamento maldestro: il gergo di internet, così come quello startupparo/motivazionale e il linguaggio inclusivo sono parodistici ma in maniera più seccante e boriosa che davvero pungente.

Sì, lo so, è un libro di satira ma, per quanto apprezzabile, risulta fin troppo esacerbato, fino a mancare l’obiettivo di farci riflettere davvero sul “rifiuto” come sentimento preponderante di una società narcisistica e iper-individualista. Una società che crede davvero che la felicità sia un diritto naturale, a scapito di tutti, tranne che di se stessi.

La letteratura deve essere morale o consolatoria? No, in alcun modo, ma certamente mi aspettavo più angolazioni e prospettive, oltre a quella beffarda e nichilista che mette all’angolo queste persone come dei semplici sfigati patetici a cui succedono le cose peggiori possibili. La strada più semplice era quella di umiliare un’umanità detestabile, la strada più complessa era costruirci qualcosa attorno o, al limite, metterci davanti a uno specchio in cui dentro ognuna di queste storie vederci anche qualcosa di noi stessi. Invece, per via della loro assoluta implausibilità, siamo lontanissimi (e anche enormemente schifati) da queste persone.

Ma è davvero un problema del libro o è un problema più grande della letteratura millennial? Io credo entrambe. È come se non ci potessimo più permettere di scrivere un grande romanzo. Ci dobbiamo davvero accontentare di storie frammentate, liquide, volubili, così come lo sono le nostre esistenze precarie?

Le grandi narrazioni sono defunte perché si sono rivelate delle menzogne (il grande sogno dell’identità, della globalizzazione, della pace universale). Ok, e ora? Davvero non c’è nulla tranne l’ironia dissacrante? Non possiamo immaginarci nuove storie? Loredana Lipperini su Lucy scrive che sta persino scomparendo il romanzo di formazione, perché siamo una generazione di eterni adolescenti (forse la cosa che si avvicina di più è il romanzo expat come il delicato e commovente Gli antropologi).

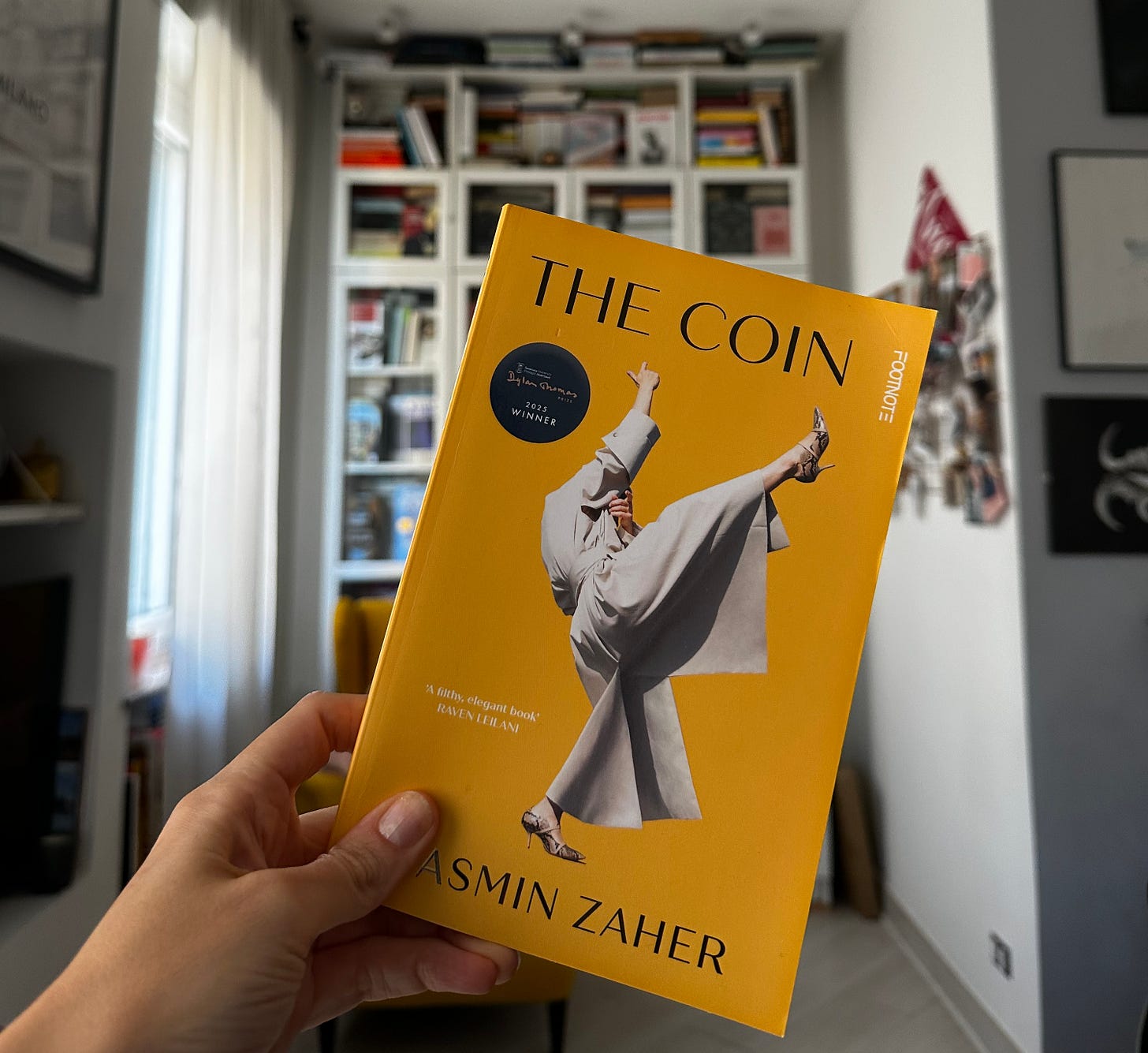

In altre parole, sono un po’ stanca del cinismo in letteratura. Per quanto ci siano anche degli esempi fulgidi come The coin di Yasmin Zaher che ammette le contraddizioni più esacerbate e i pensieri più tremendi che un’insegnante palestinese che vive a New York possa avere (tra cui una bizzarra ossessione per la pulizia e il terrore di aver ingoiato una moneta da piccola). Spero arrivi una traduzione in italiano perché vale davvero la pena, nonostante anche questa sia una lettura respingente. Ma in maniera diversa. Come se ti spingesse a interrogarti continuamente su tutto ciò che anche noi, come la protagonista, abbiamo interiorizzato incautamente del sessismo, del razzismo e del classismo del mondo.

L’ho trovata molto vicina alle insopportabili protagoniste di Moshfegh, quasi apatiche nella loro infelicità. Ma proprio per questo interessanti da osservare. Nessuna di loro, nemmeno Mona Awad (sempre parlando di protagoniste unhinged) è minimamente ironica. Non nel senso canonico. E se lo è, non è mai per delegittimare o depotenziare la loro narrativa. Hanno il coraggio di essere strane e abbracciano quel sentimento, non c’è alcun parafulmine. La stranezza esiste, ed è forse una risposta al modello non sano di società in cui viviamo.

Se avete titoli non cinici e non ironici da consigliare per quella che è definita superficialmente “letteratura millennial”, sono qui ad ascoltarvi.

Editoria e dintorni

È uscita la shortlist del Booker Prize 2025, io ero a Londra e ho avuto il piacere di assistere dal vivo alla cerimonia del premio, qui ve la racconto meglio. Per ciò che riguarda i candidati alla vittoria, ho già letto Audizione di Katie Kitamura (Bollati Boringhieri) che mi è piaciuto abbastanza, un bell’esperimento letterario, perfetto nella società della performance ma sono molto curiosa di leggere anche La terra d’inverno di Andrew Miller (NN) e soprattutto The Loneliness of Sonia and Sunny (dovrebbe uscire per Adelphi). Ciò che è significativo è che la giuria si è lamentata pubblicamente della quantità di manoscritti non proprio all’altezza che si sono proposti. Qui i dettagli.

Elliot Edizioni ha ripubblicato in delle edizioni speciali con illustrazioni di William Morris i libri di Elizabeth Gaskell, una delle più importanti scrittrici inglesi dell’Ottocento, spesso paragonata a Jane Austen per acume e soprattutto per la descrizione dei rapporti di forza sociali ma dal punto di vista delle donne e, nel caso di Gaskell, in contesti urbani. La sua opera migliore è Nord e Sud. Se amate i classici, vi consiglio di recuperare.

Secondo Il Libraio sono più di 180 le uscite di ottobre sul mercato editoriale. Io non ci provo neanche a starci dietro ma potreste segnarvi: il ritorno del Premio Pulitzer Richard Powers per La Nave di Teseo con Un gioco senza fine, e anche quello di Michael McDowell per Neri Pozza con un nuovo horror dei suoi, Emposium del Premio Nobel Olga Tokarczuk per Bompiani e il nuovo libro di Jon Fosse.

A Palazzo Reale è stata inaugurata la mostra su Leonora Carrington, scrittrice e artista surrealista, dalla vita agitata e dall’immaginario poliedrico e stregonesco tra alchimia, simbolismo e un’immaginazione fuori dal comune. A me è piaciuta molto.

In tempi veramente bui è necessario “scrivere per resistere”. Una conversazione tra Elif Shafak e Lea Ypi tradotta su Internazionale.

Dal 2 ottobre al 2 novembre 2025, tornano gli sconti del 20% su Fazi, escluse le novità dell’ultimo semestre. Qui tutte le librerie aderenti. E qui i miei consigli (vecchi ma sempre validi).

Ultimamente ho lavorato davvero su tanti contenuti e, purtroppo, non sono riuscita a promuoverli tutti come si deve, quindi li riepilogo qui nel caso ve li siate persi:

L’intervista fatta a Marisha Pessl per Darkly, il suo nuovo thriller young adult incentrato sui giochi da tavolo (a me è piaciuto tantissimo, qui una breve recensione).

5 librerie da vedere a Londra. E qui i miei mini vlog dei tre giorni trascorsi in città.

L’intervista a Elizabeth Strout, premio Pulitzer per la narrativa che mi ha fatto emozionare non poco

Perché tener traccia di vite sconosciute? Conversazione con Elizabeth Strout

In dialogo al Festivaletteratura di Mantova con una delle autrici internazionali più lette e stimate del mondo, e vincitrice di un premio Pulitzer

Il lancio del nuovo viaggio in collaborazione con Ecoway Travel dall’1 al 14 aprile, andremo in Vietnam! Qui per prenotarsi.

Buone letture!

Se hai dei suggerimenti su tematiche da affrontare, libri, meme e/o dritte di ogni tipo, scrivimi pure sui miei account social. Se vuoi informazioni sull’abbonamento scrivi a: info@nredizioni.it