Gli indifferenti, la grande lezione di Alberto Moravia – Mattoni Italiani 3/6

L’attualità di un classico moderno che denuncia l’ignavia e l’inautenticità della borghesia

Sai cosa si fa quando non se ne può più? Si cambia.

È paradossale che l’aforisma più citato de Gli indifferenti, e forse in generale di Moravia, riguardi proprio il cambiamento, quando in realtà il fulcro del romanzo, che in origine avrebbe addirittura dovuto chiamarsi La palude, è la tragica e farsesca impossibilità di cambiare.

Tutti gli elementi narrativi ruotano attorno all’immobilismo: dalle ambientazioni – chiuse, asfittiche – fino alla psicologia dei personaggi, le cui menti orbitano intorno agli stessi pensieri ossessivi.

L’atmosfera de Gli indifferenti è soffocante, tutte le scene sono in luoghi chiusi, dagli abitacoli delle automobili fino al salotto, spazio d’elezione della vita borghese; il tempo della storia è volutamente concentrato in soli due giorni per rendere ogni minuto eterno; i cinque protagonisti sono impantanati nei loro ruoli sociali, e ogni via di fuga sembra preclusa.

🎧 Ascolta la puntata in formato podcast qui.

A venire rappresentato è un dramma familiare, quello della famiglia Ardengo, formata dall’arida madre Mariagrazia, interessata solo al proprio declino fisico e alla sua perduta giovinezza, e i suoi due figli, completamente indifferenti alla realtà borghese che li circonda: Carla e Michele.

Già fortemente indebitati dall’inizio del romanzo, gli Ardengo finiscono per cedere alla presenza sempre più accerchiante di Leo Merumeci, ex-amante della madre, deciso ad approfittarsi della debolezza morale e finanziaria della famiglia per appropriarsi sia della villa di famiglia sia di Carla, una ventiquattrenne apatica che vorrebbe spezzare l’equilibrio ipocrita e la noia che sorreggono la sua vita (e quella della madre, da cui vorrebbe distanzarsi) ma a cui finisce per soccombere, sposando alla fine Leo.

Al tracollo finanziario degli Ardengo, quindi, seguirà anche uno sfacelo di tipo morale che, tuttavia, sembra non lasciare alcuna traccia, se non nella mente infervorata di Michele. Per il resto, ogni azione sembra votata al nulla e al vuoto. La loro esistenza è talmente inconsistente da far sprofondare l’intera tragedia in una farsa triste.

È inutile, si ripeteva toccando con le dita incerte i bordi della finestra, ‘è inutile… questa non è la mia vita. […] Tutto qui diviene comico, falso; non c’è sincerità… io non ero fatto per questa vita. L’uomo che egli doveva odiare, Leo, non si faceva abbastanza odiare; la donna che doveva amare, Lisa, era falsa, mascherava con dei sentimentalismi intollerabili delle voglie troppo semplici ed era impossibile amarla: ebbe l’impressione di volgere le spalle non al salotto, ma ad un abisso vuoto e oscuro.

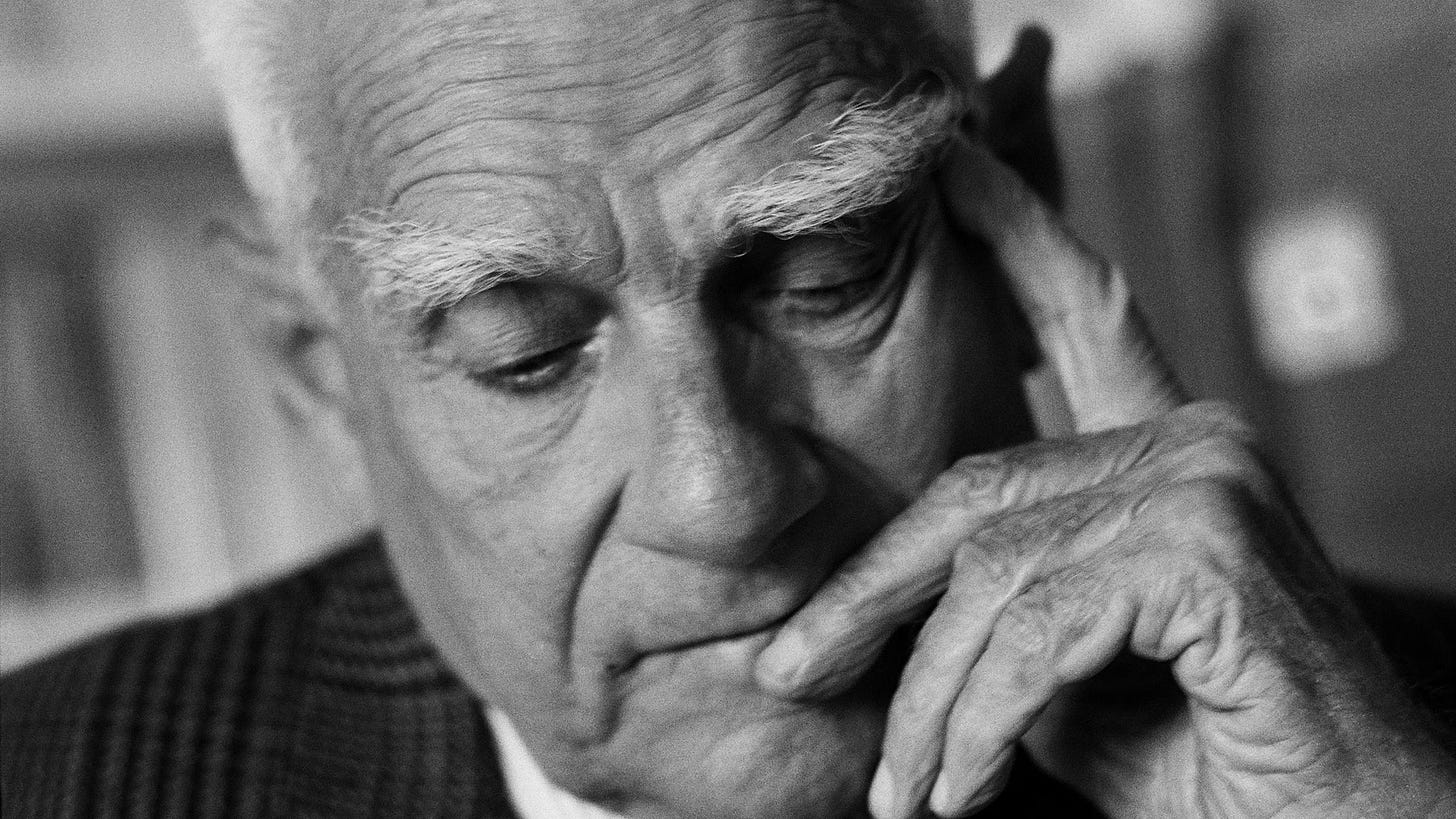

Moravia, un talento precoce

Stupisce che una visione così angosciante e cupa dell’esistenza scaturisse dalla penna di un sensibilissimo diciassettenne: Alberto Moravia – all’anagrafe Pincherle, nato a Roma nel 1907 – inizia a scrivere il suo romanzo d’esordio nel 1925, mentre è costretto in un sanatorio a Bressanone per riprendersi dalla tubercolosi ossea, una malattia che l’aveva relegato al letto per tutta l’adolescenza, tanto che il suo percorso scolastico si interruppe precocemente (riuscì a conseguire solo la licenza ginnasiale).

Da autodidatta, e con moltissimo tempo a disposizione, sottratto alla socialità e ai naturali riti di passaggio della vita di ogni ragazzo, Alberto si dedica indefessamente alla Letteratura. Conosce da giovanissimo autori come Kafka, Dostoevskij e Proust che plasmeranno il suo immaginario1. Gli anni della malattia – anche dopo la sua guarigione – lo segneranno profondamente, lasciando germinare un’inclinazione verso l’osservazione esterna – non partecipante – e critica del ceto sociale in cui era immerso, da cui si sentiva “alienato”.

Non avevo una grande partecipazione alla vita di famiglia. Le ristrettezze dell’ambiente borghese mi mettevano a disagio e mi umiliavano (...) ero chiuso nei miei sogni letterari (...) non ho mai avuto dei drammi con mio padre e mia madre. Soffrivo di solitudine. La mia famiglia era normale. Semmai l’anormale ero io. Anormale perché ero troppo sensibile. Io non credo che tutti siano sensibili allo stesso modo. Ci sono bambini tonti, ottusi, insensibili. Ci sono quelli che sono molto sensibili. Quelli ipersensibili possono diventare dei disadattati, ma possono anche diventare degli artisti.

Alain Elkann, Vita di Moravia

Moravia discendeva da una famiglia di origine ebraica alto borghese; il padre fu architetto e pittore, veneziano ma trasferitosi a Roma, città in cui i Pincherle vissero a lungo e lo stesso Moravia vi trascorse tutta la sua vita, costellata, però, anche da soggiorni e viaggi all’estero (come corrispondente del Corriere della Sera viaggiò a lungo in Cina, Giappone e in Africa).

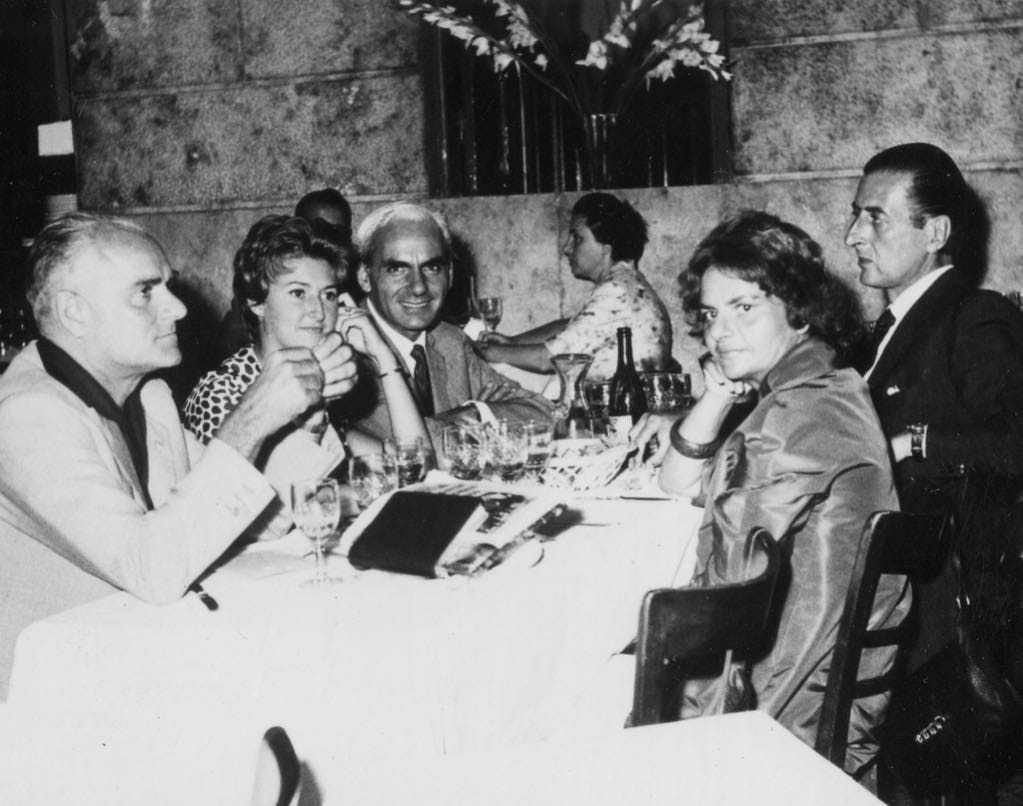

Lo scrittore man mano, anche grazie alla sua attività letteraria, fece il suo ingresso in un’élite intellettuale laica di apertura europea, molto diversa dall’ambiente conservatore dal quale proveniva: la sua casa a Roma fu un punto di incontro per tanti intellettuali e artisti del Novecento, e le sue relazioni private erano fortemente intrecciate con il mondo culturale dell’epoca: si sposò prima con Elsa Morante, poi ebbe una lunga relazione sentimentale e professionale con Dacia Maraini2, fu un amico stretto di Pier Paolo Pasolini, collaborò con Corrado Alvaro, Massimo Bontempelli, ecc.

Nonostante un’esistenza trascorsa all’insegna della libertà artistica e il distacco dalla “normalità”, il problema dell’appartenenza alla classe borghese – e la critica delle sue convenzioni – divennero elementi narrativi presenti in tutte le sue opere.

Verrebbe, anzi, da dire che la normalità e il conformismo sono i temi principali della narrativa moraviana.